タグ:協働的な学び

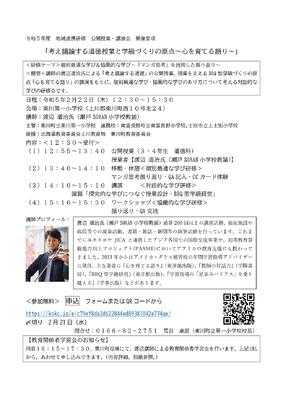

R6.2.22道徳授業公開研修・講演会のご案内(教職員・教育関係者むけ)

R6.2.22 東川第一小学校 地域連携研修のご案内

令和5年度も、残り実質2ヶ月となりました。

本校では、重点目標「優言実幸」をめざして、子供の自己肯定感を育む言葉かけペップトークやマンガ思考、演劇的手法など、自尊感情・自己決定・コミュニケーションを育む活動を授業や日常の教育活動に取り入れています。

「学校評価アンケート」「自分アンケート」などで子供の成長をみとり、改善の成果があらわれてきました。

11月の道徳授業交流では教員研修、12月参観日では道徳授業公開、Globe授業の公開、他校への授業参観・視察・研修参加など、幅広く「子供が自分と向き合う場」のあり方について考えてきました。

道徳科では、多角的・多面的な考え方、自己を見つめる態度、自分の生き方について考える場を通して、将来の人格形成につながる思考・判断・行動力を育む関わりを重視しています。

生成AI、DX、プログラミングなど、新たな時代を生きる最新の動向への対応も視野にいれつつ、

不易な部分として、これからの「よのなかの生き方」について、

自分の頭で考える習慣をつけることが何よりも大切だと考えております。

これからの授業づくりを考える機会として、

今年度、最後の研修日となる2月22日、

地域連携研修の指定を受けての道徳公開授業・講演会を行います。

現在、授業改善に向けて教育課程編成を進めておりますが、本校の取組を、

縦軸(時間軸)・横軸(広域)で見つめ直し、

幅広く教育関係者と情報交流しながら、

子供が活動的になるカリキュラムを探究・設計することを構想しております。

年度末でご多用な中かと存じますが、未来の教育設計に参画いただけると幸甚です。

ご参加をお待ちしております。

___________________

(1)道徳授業公開研修・講演会

「考え議論する道徳授業と学級づくりの原点~心を育てる語り~」

<研修テーマ>個別最適な学び&協働的な学び~「マンガ思考」を活用した振り返り~

<概要>講師の渡辺道治氏による「考え議論する道徳」の公開授業、授業を支えるBBQ型学級づくりの原点「心を育てる語り」の講演をもとに、個別最適な学び・協働的な学びのあり方について考える対話的な学びの研修会です。

日程:令和5年2月22日(木)12:30~15:30

会場:東川第一小学校(上川郡東川町西10号北24)

(2)教育関係者学習会

趣旨 子供の未来を支える教育、学習指導・生徒指導のあり方ついて、現役教師の講話や対話をもとに日常実践を見つめ直す機会とする

日時 令和6年2月22日(木)16:15~17:30

会場 東川町役場大会議室

講師:渡辺 道治氏(瀬戸SORAN小学校教諭)

詳細・申込、開催要項は、研修案内ページからどうぞ!

東川養護学校との交流学習

12月19日、東川養護学校の低学年の子供たちが来校し、一緒に遊びを通して交流を楽しみました。

1年生~3年生は、この日に向けて、一緒に遊ぶお店づくり自分たちで工夫して準備してきました。

看板、お店に来てもらってから遊び方・ルールの説明、遊びが終わったあとのスタンプシールなど、どうやったら楽しんでもらえるかを何度もシュミレーションしていました。

開会式で、2年生が、はじめの挨拶をすると、子供たちから「拍手」が起きました。

校長挨拶では、最初にクイズ。

「はじめの挨拶の後に手をたたきましたね。それを何といいますか?」(拍手)

その後、ようこその気持ちをこめて「拍手」、次に、仲良くなるためにエアーで「握手」をしました。

そして、みんなで仲良く遊ぶために、「空気の玉」でキャッチボールをして遊び、

「一緒に楽しみましょう!」(おー!)と、ペップトークで背中を押しました。

3つのグループに分かれて自己紹介した後、体を動かし手を合わせながら歌をうたって交流を楽しみました。

そして、いよいよ、子供たちが用意したお店が開店。

養護学校の子供たちが思い思いの活動を全身で満喫する様子、一小っ子が優しく案内する姿、みんな嬉しそうな表情でした。

車こーなー(パズル・神経衰弱)

ダンス

輪投げ

つり

ぬり絵

終わりの会では、養護学校の校長先生からご挨拶をいただきました。

「キャッチボールができた人?」との問いかけに、手を挙げて応える姿がみられました。

おまけの”秘密のお話し”では、会場が「えっーーーーー」と驚きの声が起きました。

エピソードから”心のキャッチボール”が生まれた貴重な体験ができました。

最後に、一小っ子がメダルのプレゼントを渡しました。

帰りぎわには、「また来年会いましょう」と手を振り、

バスが出発するまで見送る姿がみられました。

感想発表では、

「今日はいっぱいお客さんが来て疲れたけど、お店にきてくれてうれしかった。」

など、

みんなの前で堂々と話をすること。

やさしい言葉で関わること。

笑顔で一緒に楽しむこと。

相手のことを考えてまってあげること

など、それぞれの子供が、これまでには見られなかった成長を感じとった時間だったように思います。

今日も「優言実幸」の心のかたちが日常になっています。

絶賛!「対話」で創作を楽しむ子~心に響く”まーちゃん”太鼓教室③

10/18木、”まーちゃん”太鼓教室の最終回。

初めての出会いから、約半年。

1回目、演奏の楽しさを味わうこと。

2回目、一緒に新しいフレーズを練習したこと。

その後、自分たちで曲づくりを工夫してきたこと。

子供たちと支える先生たちの様々な思い、

たてわり班で取り組んできた練習の成果が、新曲の中に織り込まれています。

「滝にかかる虹」という創作曲を披露する初めての本番です。

冒頭、先生から、送り出しのペップトーク。

「学芸会にむけて演奏を観てもらってアドバイスをいただきましょう。心の準備はいい?」

しなやかに頷く子供たち、凜とした空気の中、

6年生3人と、スタートのたてわり班が太鼓の前に並びました。

「そーれ!」で勢いのある音が奏でられ、

合間に、「ドン(せいっ!)ドンドンドン(せいっ!)」とかけ声が入ります。

最初のチームが終わると、6年生3人が間をつなぎます。

その出入りの様子をみて、3人のリーダーたちはニコニコと笑みを浮かべています。

(うまくいっているぞ・・・)

次のチームがそろったところで、バチの合図で2ndのメロディーが入ります。

「せーの!」

チームによってリーダーの合図も変わります。

2度のチーム入れ替え、

つなぎのフレーズもオリジナリティが入ります。

誰かが用意した譜面通りではなく、

一小っ子が「創作」した工夫の後が響きとなって心に伝わってきます。

そして、スピード感のある盆太鼓の節で全員が揃い、

壮大な音量で一小っ子が受け継いできたリズムを打ち、

工夫したフィナーレで締めました。

終わった瞬間、まーちゃんは「ピーっ!」と口笛を鳴らし、拍手喝采。

「小学生でこのフレーズができるのは凄い!」と感嘆されました。

(そのフレーズを教えたのは、まーちゃんでしょ・・・とツッコミたくなりました。)

さらに、よくするためのポイントを話し合いました。

各チームごとに、声の出し方や、バチの打ちおろしなど、再度チャレンジし、相互に良かったところを伝え合います。

「Aさんの笑顔が良かった!」

「Bさんの声が大きくて良かった!」

「Cさんの打ちおろしがかっこよかった!」

次々と意見が出され、お互いを励ましあう表情やリアクションが素敵でした。

また、3グループの入れ替えの場面で、まーちゃんから、バチを鳴らすアイデアをいただき、その練習もしてみました。

「バチでリズムをうちながら、声を出す」

「これはとっても高いレベルのこと」とまーちゃんは言いながら、

(タン タン タ タン せいっ!)とリードする。

すると、子供たちは真似してスーッと挑戦に向かう。

まーちゃんみたいにカッコ良く打ちたいという願いが伝わってきます。

「音を通じた心の対話」

が相互のコミュニケーションを生み出し、チームが結束する力が高まる様子が見て取れました。

この通りに本番で演奏するのではなく、

こういうやり方もあるよというアイデアを生かして、

自分たちで工夫していく過程にこそ価値があると考えています。

休憩後、合唱曲TOMORROWを聴いていただきました。

2部合唱の曲は、音色を揃えて声を出すことは難しいですが、

高い音を伸ばす、低い音で支えるなど、

自分の役割を声で表現することも練習しました。

とにかく、表現するのが楽しい様子が伝わってきて、これもまた絶賛でした。

「あとは細かいところを、先生から聞いて、みんなで練習してね。」

最後に、まーちゃんが南米の楽器をリレーで演奏、

合間には床を叩くなど、演奏が川の流れように展開していきます。

そして、ドラムを打ちながら歌声も披露します。

♪みんなで歌おうラララー

この曲を聴くのは3度目、音よりも歌詞に意識が向かったようです。

「生きていれば苦しいこともあるけれど・・・」

楽しく前向きに生きていこうよというメッセージが心に響いたようでした。

3度も学校に来て、生の演奏を聴かせていただくことに加えて、

自分たちの学びをサポートしてくださったことに子供たちはとても喜びを感じていました。

学芸会本番での子供たちの演奏は、一つの通過点ですが、

そこには、これまでの学びの楽しさを味わうこと、

これから先に向かう新たな発見があることと思います。

多くの方に、ご来場いただけると嬉しいです。

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

RUN RUN走り方教室

昨年は運動会の全校リレーと2回の教室を行いましたが、

今年は持久走に特化した内容を、主体的な態度を育成する観点から、日常のトレーニングに活かすという新たな視点を踏まえて指導いただきました。

初めに、講師の中川さんが問いを出しました。

「長く走るにはどうしたらいいかな?」

(歩幅を広くする)

それだと、太もももの筋肉をたくさん使うのでつかれてしまう。

そこで、小さな歩幅で、1、2、1、2と走る。では、練習してみよう。

フープの中で、1、2と2歩ずつステップを踏みます。

コーンを目安にスキップ、そのまま太ももをあげてリズミカルに進みます。

<励ましの言葉かけ>

講師のアレックスさんは、子供がチャレンジするたびに、

「ナイス!」「すごい!」と声をかけてペップな言葉かけをする、

戻ってくる時にはハイタッチするなど、

練習の過程や前向きな態度を認め、励ます、関わりをされていました。

最後に練習したことを活かして、3周走りました。

<授業のまとめ>

振り返りでは、学んだことを今後に活かそうと考える子供の姿が見えました。

<授業後の子供の振り返り>

まーちゃん太鼓教室「ふしづくり」を楽しむ(芸術家派遣事業②)

朝早から、まーちゃん(木村正人さん)が来校、太鼓やドラムの搬入をしているところに、「おはようございます!」と1・2年生が元気に挨拶をしてくれました。

その後、自分たちが使う太鼓を並べるお手伝いをしていました。

2回目の授業テーマは、「ふしづくり」です。

東川第一小学校は”創作太鼓”に取り組んできた40年の歴史があります。

これまで、地域の太鼓チームの方々に指導を受けて節目ごとに創作した曲を、子供たちが先輩が後輩に教え伝え、現在は3曲を継承しています。

今年は、子供たちが運動会でつくったテーマ、

「応援」できる!

「協力」できる!

「挑戦」できる!

をもとに、心を一つにしようとたてわり班で創作への取り組みが始まりました。

冒頭は、まーちゃんの模範演奏を聴き、基本となる節を教えていただきました。

基本リズムを何度も何度も叩いて、体が自然と動くまで頑張って練習しました。

休み時間、まーちゃんの周囲に集まる子、個人練習をする子、

たくさんの音が交錯する賑やかな体育館には、

普段から太鼓を遊びの一部として親しんでいる子供の姿がみられました。

木村さんを招致したコーディネーターにも授業参観いただきましたが、

「休み時間のカオス状態がいいですね…」

と後で話題になりました。

2時間続きの後半戦、3つのチームごとに、

「ふしづくり」に集中して取り組みました。

ホワイトボードに節の順番を書く子、

それをサポートする子、

メンバーにやり方を伝えて引っ張る子、

アクセントを入れるところを一緒に叩く子、

など、子供たちが協力する姿が素敵でした。

自分たちでやりたいことをみつけ、

工夫して創りあげていく協働的な学びが展開されていきます。

試行錯誤して9つの基本の節の順番を変えてアレンジし、

できたところまでで中間発表をしました。

木村さんは、がんばっている子供たちの取り組みを認め励まします。

そして、さらによくするためのヒントとして、

「同じリズムを4回、8回、とみんなで同じリズムを叩くのもあるけど、

一人ずつ、つないでいくこともできる、

また、いろんなリズムを次々と組み合わせていくこともできる」

と実演を交えてアドバイスしてくださいました。

その後の練習では、5・6年生がリーダーシップを発揮して、

木村さんの助言を取り入れて、

”節のリレー”に挑戦するチーム、

順番を変えるチーム、

アクセントを工夫するチーム、

いろんなリズムの打ち方を工夫しました。

そして、3チームの節をつなげて演奏してみました。

2分に満たない短い演奏ですが、

子供たちは、新たな「ふしづくり」を体験しました。

演奏後、

「今日は新しい曲をつくることが楽しかったです。」

と低学年の子が実感を発表しました。

そして、リーダーシップを発揮した6年生は、

「新しい節をおぼえて、みんなに伝えて、初めてで大変だった」

という語りの中に充実感が伝わってきました。

ラスト演奏前のトークで、

「まーちゃんは、途中から感動してウルウルしていました。上級生が下級生をちゃんと教えていてね・・・」

と伝え、

力をつけた子供たちの頑張る姿をたたえ、

RAVVASTで幻想的な曲を演奏してくださいました。

子供も大人も癒やされました。

<木村さんに協力いただいた経緯>

木村さんとの出会いは、令和4年の秋、地域交流センター「ゆめりん」にて行われたJAZZコンサートでした。東川町文化ギャラリーの方にイベントにご招待いただき、ふらっと訪れたコンサート。

そこでドラムとパーカッションを担当されていたのが木村さんでした。木村さんのつながりで、ニューヨークで活動をされているピアニストなど、各地で活躍されているプロミュージシャンの生演奏を聴く貴重な機会が生まれたことを知りました。

ゆめりんホールの開放的な空間で聴いた音楽の調べは、心と体を活性化するエネルギーに満ちていました。

その後、”あの心に響く躍動感・リズム感を子供たちに体験してもらいたい”というモチベーションが湧いてきました。

最後に、担当の先生から、

「次にまーちゃんに会うときには、ここまでできたよと言えるようになったらいいね」

と子供たちを勇気づける、モチベーショナルトークを届けました。

次回は、10月の学芸会前に、来校いただく予定です。

いざ運動会へ!決意の言葉

<子供たちの決意を表す”モニュメント”が教室に飾られていました。そこには、どんな前向きな言葉が記されているでしょうか?それは、最後まで記事を読んでのお楽しみ・・・>

5/31運動会の総練習を行いました。

子供たちは、互いに声をかけあい、練習を楽しんでいる様子でした。

開会式では、大リーグの有名選手、人気アニメのキャラも登場するなど、

気合いが入ってノリノリで応援していました。

実行委員会の仕事をテキパキとこなし、

他学年の種目で保護者・地域の方々の代わりに進んで参加するなど、

協力して運営していました。

最後の全校リレーでは、スーパープレイが出ました。

それは、バトンパスの瞬間です。

前走の子が近づいたのを確認した後は、後ろを振り返ることなく、真っ直ぐに前方だけを見てスタートした子がいました。

運動会前日の朝、たてわり班で集まった折、

見事なバトンパスを成功させた4年生ペアにインタビューしました。

バトンを受け取った子に聞きました。

「どうして、後ろをみなかったの?」

(前を向かなかったら、うまくとれないような気がしたから)

バトンを渡した子に聞きました。

「何か考えていたの?」

(何も考えてなかった・・・)

バトンを渡すことだけに集中し、

前だけを向いていた2人の真剣さが伝わってきました。

この2人を「前向き賞」として表彰、拍手が起きました。

このエピソードを、全校児童は静かに聞いていました。

表彰の後、運動会の目標について発表・交流する場面を設けました。

はじめに、これまでの活動を振り返る「モチベーショナル・トーク」を入れました。

「今まで、何のために、たてわりで活動をしてきたのかな。

朝の活動では、音読、かるた、太鼓をやってきました。

たてわりで給食を一緒に食べる、昼の掃除も一緒にしてきました。

それは、いったい、何のためだったのか。

今日はそのことについて、みんなで考えよう。」

「はじめに、がんばった人の話をします。

自転車が壊れて困っている人を助けようとがんばった人の話です。

聞いてください。」

「帰りが遅くて心配したのよ、どこ行ってたの?」

「自転車が壊れて困っている人がいたんだ。その人を助けていたんだ。」

「何言ってるの?あなたが、自転車をなおせるわけないでしょ。」

「うん、なおせないよ。だから、その人の横で、ずっと一緒にいてあげたんだ。」

話が終わってから、学校のテーマについて質問してみました。

「今年の学校のめあて、4文字の言葉を覚えているかな?」

すぐに、

(優言実幸)

と返ってきました。

「そうだね。では、運動会の目標は?」

(協力できる、応援できる、挑戦できる、一小っ子!)

「では、この話は、協力、応援、挑戦のうち、どのテーマのお話だろうね?」

シーンとした後、

(協力、応援・・・)

と、つぶやきが聞こえてきました。

挙手で分布をとると、意見は3つに分かれました。

「それでいいよ。人はみんな受け取り方が違うからね。」

運動会の個人の目標は、それぞれ違います。

その目標が全校で決めた3つのテーマ、

「協力」

「応援」

「挑戦」

のどれに紐付いているのか、理由をつけて発表するお題を出します。

つまり、「個別最適な学び」から「協働的な学び」へのアプローチです。

次のように、自分の目標を振り返る問いを出しました。

「みなさん、運動会に向けて、自分の目標を書きましたよね。

その目標は、3つのテーマのうち、どれにあてはまるかな。」

(・・・)

少し間をおいてから、

「言えますか?」

と行動を促します。

静まりかえった後、手を挙げた5年生がいました。

「おお、言えるんだね」

その勇気を認めました。

そして、3年生が手を挙げました。同じように認めました。

「今から、それぞれの班に分かれて、自分の目標と、その理由をテーマとつなげて、発表してもらいます。」

たてわり班長、副班長が、司会役として場を回します。

「わたしは、綱引きを頑張りたいです。理由は、あまりやったことがなくて、挑戦したいと思ったからです。」

のように、

自分の目標をテーマと関連させ、理由をつけて発表する姿がみられました。

発達段階は違いますが、それぞれが、自分の言葉で、目標を発表することができました。

その決意を全校児童と先生たちが拍手で認め、励まし、応援の気持ちを伝えます。

言い終わった子も、聞いている子も嬉しそうな表情をしています。

最後に、発表の終わった班から、3つのテーマを連呼して、解散しました。

「協力」(できる!)

「応援」(できる!)

「挑戦」(できる!)

2時間目、

本番前、最後のリレー練習が始まりました。

号砲が鳴り、作戦で決めた順番で、

子供たちの手から手へバトンが渡されていきます。

すると、声援の中で、

3年生の子が、後ろを見ずに猛然とスタートダッシュし、

見事にバトンパスを成功させたのです。

そして、表彰された4年生はもちろん、

5年生、6年生と、次々と、後ろを見ずにバトンパスを決めていきます。

終わってみれば、全校26人のうち、

10人の子が、「前向きバトンパス」を成功させたのです。

職員室に戻ってきた先生に、聞いてみると、

「子供たちの変化を感じました。前を向いてバトンをもらおうと、後ろみないようにしている子もいてね、効果ありましたね!」

たてわりホーム担当の先生とのアフタートーク。

「これまで、あまりテーマを意識した感じがしなかったのですが、

今回やってみて、子供たちが考えたテーマが、みんなに伝わっているように思いました。」

お昼休み、

「協力」(できる!)

「応援」(できる!)

「挑戦」(できる!)

テーマの連呼する可愛い声が、廊下にこだましていました。

言葉かけで前向きな行動を起こすライブ、ご覧いただく本番はいよいよ明日です。

雨にもマケズ・・・天気予報はあまり気にせず・・・「晴天祈願」!

<エンドロール> ”モニュメント”とは・・・?

定番ですね。

でも、「ペップトーク実践校」の子供は、ひと味違います。

極めつけは、これ、ペップな言葉入りです。

<右>

「天気の子」です。

ポジティブ・メッセージですね。

昔、「大地の子」というドラマがありました。

<左>

「がんばります。」

「協力」 ←(運動会テーマ)

「晴れなさい。」 ←(命令調がナイス)

「紅組、勝つ!!」←(脳内で「必ず最後に愛は勝つ~♫」を思い出しました)

”STEAM教育”はじめの一歩!(「音楽の森」出前授業~RAVvastを使った作曲体験~)

3/9木10:35〜12:15

東川町立東川第一小学校にて、

ロシアの楽器RAVVastを使った音楽ユニット(3名)による演奏と演奏体験の出前授業を行いました。

対象は中・高学年の児童です。

参考までに、講師(奏者SAYO)の演奏動画を紹介いたします。

https://youtu.be/9TKwnXTN90Q

「本校では知育のみならず、民謡(三味線・太鼓・お囃子)体験や、インドネシアの楽器体験など、日本や世界の音楽に触れ、多様性ある芸術・文化の魅力について学んでいます。

また、40周年を迎える「一小太鼓」の文化継承を通じて、創造する感性を育むカリキュラム編成を進めています。

「音楽の森」と称したのは、多様な芸能文化に触れることに加え、

非認知能力を育むことが子供の未来を拓く力の礎になると考えているためです。

今回の授業では、音楽(Music)を入り口に、音階が織りなす数学(Mathematics)的な法則性や芸術(Art)的な観点に触れ、子供が作曲に向かう豊かな発想や感性を培う機会になればと願っておりました。

さて、本校では、探究的な学びにつながる授業設計について、校内研修やカリキュラムの改善を進めております。

そこで、今回の授業の流れを振り返り、様々な授業でも応用可能な形になるよう、再現しながらポイントを洗い出し、構造化にチャレンジしてみます。

なぜなら、

よくありがちな、子供の活動が主体的でなく一方通行型、授業後の振り返りもなく、なんとなく「楽しかった」で終わってしまう出前授業にはしたくないのです。

外部講師を招聘しての特別授業をやるからには、それに見合った「学び」が残り、学校改革・授業改善のエキスとなるように、喩えるなら、食事が心や体の「栄養」となるように、学びを整理・統合して教育課程に位置づけを図ることが重要です。

実際の授業をご覧いただくのが一番ですが、2時間の体験授業の流れを示します。

<つかみ>

0 講師紹介(本校職員から)

1 デモ演奏「ルパン三世のテーマ」

2 音の体操でからだほぐし(ドラムの音にあわせて)

3 ロシアの楽器RAVVastを鳴らして音の違いや音階の特徴を感じる

2番のからだほぐしは、昨年9月に北海若衆太鼓を招いての地域連携授業の導入と似ていて、音を体で感じることで意欲を喚起させます。音楽ですから、「音を楽しむ」ことが始まりです。

2人組になってリズム打ちをしました。(*は休符)

A パ ウン パ ウン パ ウン パ ウン

♩ * ♩ * ♩ * ♩ *

B ウン パ ウン パ ウン パ ウン パ

* ♩ * ♩ * ♩ * ♩

裏拍を感じて、交代でリズムを打つ中で、心も体もリラックスしていく様子が伝わってきました。

職員2人で子供の前でデモをしましたが、テンポをあげると合わせるのが大変で、会場に笑いがおきました。

その後、一人ずつ、素手やマレットでRAVVastを鳴らしてみました。

基本の9音しかない楽器でも音を鳴らすには法則性があります。

叩き方は、音の低い中心部から始まり、手前から左右交代で奥側へと移動していくことを習いました。

はじめは、恐る恐るだった状態から、ローテーションしながら4台の打楽器を鳴らすと、次第に慣れていく様子がみえました。

ここまでは、「知る・感じる」の部分です。

これだけでは、作曲に至るまでの取組にはなり得ません。

「探究的な学び」へのアプローチは、この先をイメージすることが大切です。

それは、指導者が「ゴールイメージ」をもつということです。

その上で、どうすればよいのかを示す、つまり、「ナビゲート」していくことが重要です。

具体的には、探究サイクルを回すことが必要になります。

<探究サイクル>

A 知る・感じる

B ゴールイメージ

C ナビゲート

この授業の本筋はここから先です。

4 好きな楽器を選び、基本リズムを覚える

5 「TO THE SKY」という曲にあわせて、合同セッション

6 希望者に4つの音を選択させる

7 奏者が5人分のメロディを覚えて、コード(伴奏)・リズムをつけて創作

8 「作曲」のお披露目演奏

指導者が7・8の「ゴールイメージ」をもっているからこそ、6番のパートが授業に入ってきます。

作曲では、希望者5人が出てきました。

合同演奏では、4人が代表でRAVvastに挑戦しました。

作曲はしたことがないけれども、音は鳴らしてみたい、そういう好奇心があれば、誰でも曲は作れます。そのことを説明するのではなく、実際にやってみせる。

「そうか、できるんだ」

という実感が湧くように、授業の流れを組み立てるわけです。

よくありがちなのは、先生が問いを出して答えを教えてしまう「教え込む」授業です。

これでは思考回路が働かず、あまり記憶には残りません。

しかし、体を使って、頭もフル回転で体験したことが現実になるとき、学びは強く心に刻まれます。

休み時間の間、奏者が作曲する途中経過をみていた子供は、ワクワクして待っていました。

合同演奏と作曲を体験した子供の感想を紹介します。

「作曲では、10分ぐらいで曲が作れるのがすごいなと思いました。」

「実際に演奏のお手伝いで弾いたり、作曲したりして楽しかったです。ラヴァストが九つの音階が出せたりとてもきれいな音でした。」

「いっしょに演奏した時楽しかったです。」

「10分で私たちが言った音で作曲をするのがすごいと思いました。ラヴァストでルパン三世の曲を9つの音で弾くのがすごいと思いました。作曲の曲がいっぱいあってすごいと思いました。楽しそうに叩いているのが素敵でした。」

子供の感想をみると、授業の流れに集中して没頭していることが伝わってきます。

このように、”熱中する授業”には型があります。

【問い】 → 【活動&思考】 → 【体験&学び】

つまり、今回の授業は「体験&学び」が自然な流れで仕組まれているのです。

そして、

9 オリジナル3曲演奏

ここがクライマックスです。

最後は、創作3曲を連続で演奏し、感動を共有する時間と空間を創りだします。

これを最初にやってしまうと、お腹いっぱいになってしまいます。

冒頭、「ずっと聞いていると眠くなってしまうから・・・」

という解説がありました。

この部分は、”聴衆を楽しませたい”というプロ目線のこだわりだと思いました。

全体的には、曲間のトークも入れて、絶妙なバランスで授業が構成されていました。

中学年の感想です。

「ラバストの響きがすごく神秘的で、9つの音がすごくよかったです。

ドラムは、すごくリズムが良いし弾みが良かったです!いつかたたいてみたいです。

体操も面白かったし、勉強になりました!

キーボードもいい音が出てて良かったし、最後の演奏でもいい音が出ててとても良かったです!

3人の「秋雨」「流星群」「ひだまり」がすごく良かったです!!!!!!!

3人ともまた東川第一小学校に来てください!」

「えんそうを聞いていたら、ラバストの音楽がすごく不思議な音に聞こえてきて凄く面白かったです。じゅんびたいそうもふしぎだったけど楽しかったです。最初のルパン三世の音楽がすごかったです。もう一度聞きたかったです。他にも色々な曲を聴きたかっです。」

「ラバァストがとても綺麗な音でした。ラバァストひいて手で鳴らすのが難しかったです。なのですごいなとおもいました。作曲では、10分ぐらいで曲が作れるのがすごいなと思いました。ピアノと歌が上手くてびっくりしました。ドラムがうまくてすごいなとおもいました。また来て欲しいです。」

「ラヴァストでルパン三世の曲を9つの音で弾くのがすごいと思いました。作曲の曲がいっぱいあってすごいと思いました。楽しそうに叩いているのが素敵でした。」

子供の「リクエスト」、「アンコール」が起きる授業が理想です。

しかし、それが毎日できるほど、授業づくりは甘くはありません。

その準備も授業をするための基礎体力(問い・発声・コミュニケーション・場を回すなどの技能)も、

それを高めるための時間づくりも、打ち合わせも、

すべて、子供に力をつけるための鍛錬です。

その環境をつくることが、私たちのミッションです。

学校の働き方改革の実現は、学校単独では成立しません。

だからこそ、地域の方々・保護者・外部人材のサポートをいただき、そのアクションを共創する、

音楽で言うなら「協奏」(合同演奏)することが大切だと考えています。

今回の授業は、高学年も含めての「音楽」でしたが、この取組は、音楽だけで終わるものではありません。

最近、佐伯 夕合子氏の著書のタイトルにもなった『教えないスキル』が注目されておりますが、

子供が主体的に取り組む授業づくりは、教科の枠、学年の枠、ひいては、学校・地域の枠を越えた視点で構成することが求められています。

総合的な学習においてはSDGsの観点から、東川町独自の世界を学ぶ教科「Globe」との関連づけ、教科横断的な学習を進めています。

最後に、現在、進行中の「小さな学校の大きな挑戦」についてお伝えします。

令和5年度からは、異学年の交流班「たてわりホーム」による朝活にアップデートし、

・落語や漫才など話す聞くスキルの向上、

・マンガ思考によるコミュニケーションの向上、

・ペップトークによる前向きな行動習慣化、

など、多様な学びの機会を生み出すカリキュラム・マネジメントを進めております。

引き続き、

外部人材活用、異校種連携、地域・社会・企業連携など、

子供の声に耳を傾け、保護者・地域の方々のサポートをいただきながら

試行錯誤し、柔軟に教育課程の改善を図り、子供にとって有益な学びを提供し、

「未来を拓く力」(=学びに向かう力)を育む学校づくりを推進してまいります。

3月は別れの季節です。

教室では、自分の成長や友達の成長を認め合い、互いに感謝の言葉を記すなど、様々な活動の中で喜びに満ちた表情の子供の姿が目につきます。

いよいよ、3月22日、卒業式、学校のクライマックスです。